毎年9月は「防災月間」として全国で防災訓練や啓発活動が行われます。これは、1923年9月1日に発生した関東大震災の記憶を後世に伝え、防災意識を高めることを目的に制定されました。地震や豪雨など自然災害のリスクが常に存在する日本において、防災月間は「企業や施設が防災対策を見直す絶好の機会」といえます。

特に近年、企業防災の分野で注目されているのが「多様な人への配慮」です。従業員や顧客の中には、高齢者、障がいのある方、外国人労働者や来訪者など、災害時に特別な支援を必要とする人が含まれています。こうした多様な人々を想定していない計画は、実際の災害現場では機能不全に陥る恐れがあります。本コラムでは、企業防災に求められる“多様性への対応”について解説します。ぜひ最後までご覧ください。

防災月間とは?企業が注目すべき理由

防災月間は、単に「避難訓練をする月」ではありません。内閣府中央防災会議が策定する「防災基本計画」※に基づき、国や自治体が全国的に啓発活動を展開する重要な期間です。

企業が防災月間を活かすべき理由は、大きく分けて二つ。ひとつは、防災力の強化は事業継続力に直結するからです。例えば東日本大震災では、事業継続計画(BCP)を整えていなかった企業が復旧に遅れ、取引先や顧客を失った事例が多数報告されました。もうひとつは、企業には社会的責任(CSR)の観点から従業員・顧客・地域住民を守る役割が求められていることです。災害時の対応を怠れば、信頼の失墜や法的責任を問われるリスクも否定できません。

防災基本計画については内閣府の公式ページをご覧ください。

多様な人への対応 ― 平均的な従業員だけを想定しない防災へ

従来の防災計画のほとんどは「一般的な成人」を前提に作られていました。しかし、実際の職場や商業施設には、高齢者や障がい者、こども、外国人など、多様な人々が集まります。総務省によると国内の障がい者数は964万人、厚生労働省のデータでは外国人労働者数は230万人を超えています。さらに日本の高齢化率は29.3%に達しており、避難行動に支援を必要とする人の割合は年々増加しています。こうした背景から、防災対策は「平均的な従業員だけを想定したもの」から、「多様性を前提としたもの」へと進化する必要があります。

高齢者・身体障がい者への配慮 ― 避難速度の違いが命を左右する

東日本大震災では、亡くなった方の半数以上が60歳以上の高齢者でした。避難の遅れが大きな要因であり、健常者が数分で逃げられる距離でも高齢者や車椅子利用者にとっては極めて大きな負担でした。

オフィスビルや商業施設において、停電でエレベーターが止まれば、車椅子利用者は自力での避難が困難になります。そのとき、階段避難用チェアや担架がなければ、安全に移動させる手段がなく、取り残される恐れがあります。災害は「一部の人を取り残す」ことで被害を拡大させます。したがって、企業は平時から移動困難者を把握し、避難方法をシミュレーションしておくことが不可欠です。

また、避難後の生活でも課題は続きます。高齢者は持病の悪化やエコノミークラス症候群のリスクが高く、十分なスペースや医療支援が求められます。

視覚・聴覚障がい者への配慮 ― 情報が届かないことの危険性

災害時に最も重要なのは「正確な情報を迅速に伝えること」です。しかし熊本地震では、停電によって館内放送や非常灯が機能せず、聴覚障がい者や視覚障がい者が孤立するケースがありました。情報伝達の方法が音声や文字に偏っていると、障がい者は取り残されます。聴覚障がい者には音声ではなく光や振動での伝達が有効であり、スマートフォンのバイブ機能やフラッシュライトが役立ちます。視覚障がい者には掲示物だけでなく音声案内や触知できる誘導路が必要です。複数の情報伝達手段を組み合わせることは、障がい者にとってだけでなく、暗闇や騒音下にいる健常者にとっても有効です。

子どもや一時的来訪者への配慮 ― 来訪者は避難計画を知らない

商業施設やオフィスには、従業員以外にも多くの来訪者が出入りしています。彼らは建物の避難経路を把握していないため、災害時には取り残される危険性が高まります。阪神・淡路大震災でも、来訪者が避難経路を把握できず混乱した事例が報告されています。

企業ができることは、来訪者の存在を前提にした避難誘導を整えること。受付スタッフが避難誘導を担う、集合場所での来訪者確認をルール化する、子どもにもわかるピクトグラム入りの案内板を常設するなどの工夫が効果的です。

外国人従業員・顧客への配慮

外国人への配慮は、近年特に重要性を増しています。2019年の台風19号では、日本語の避難勧告が理解できず、自宅に留まって被害に遭った外国人が報じられました。企業においても、外国人従業員や顧客に情報が伝わらなければ、取り残されるリスクが高まります。工場や店舗に在籍する外国人スタッフや顧客に正しく避難を促すことが求められます。また、2018年の大阪北部地震では、避難所で外国人が情報を得られず、支援物資を受け取れなかったという報告がありました。

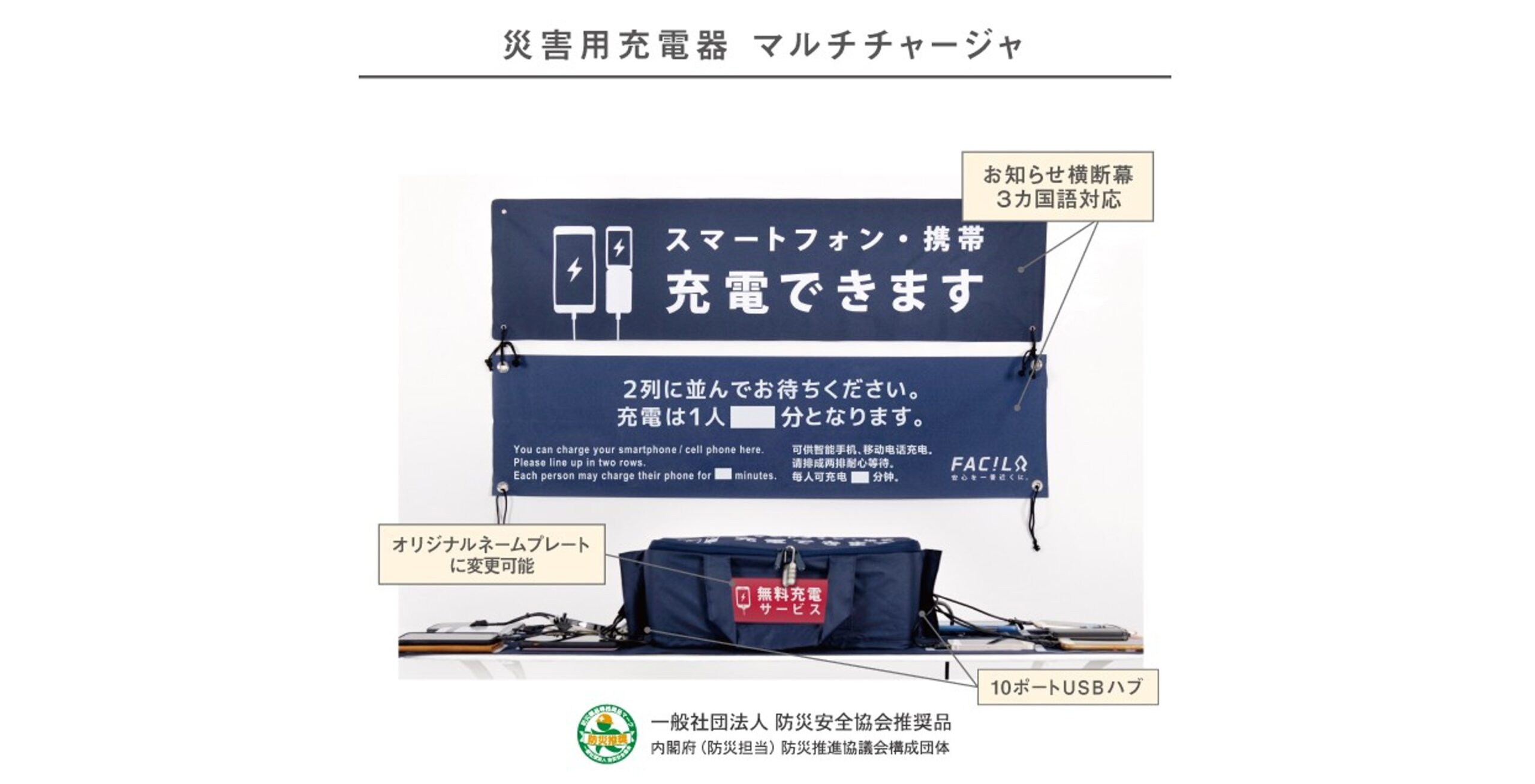

近年は英語や中国語だけでなく、ベトナム語やネパール語を母語とする労働者も急増しています。すべての言語に対応するのは現実的ではありませんが、要言語(英語・中国語・ベトナム語・ネパール語など)への対応は可能であり、自治体によっては多言語対応を実現している例もあります。また、最低限「やさしい日本語」を用いた避難マニュアルや掲示を準備することは可能です。加えて、翻訳アプリやクラウド通訳サービスをあらかじめ訓練で使い慣れておくことで、実際の災害時に混乱を避けることができます。

さらに避難生活では、文化的背景の違いが影響します。例えば、配布された食料が宗教上の理由で口にできないケースや、生活ルールの違いによるトラブルが発生する危険性があります。企業が一時的に従業員や顧客を保護する場合でも、こうした文化的多様性を尊重する姿勢が欠かせません。

多様な人への配慮ができる、防災用品のご紹介

ファシル【BISTA】

災害時に必要な物資を50人分ひとまとめに収納した、地域貢献型の災害備蓄スタンドです。オフィスや商業施設など人が集まる空間に設置しやすいデザインで、誰もが存在を認識でき、非常時にすぐ活用できます。非常用電源や同時充電機能を備えているため、スマートフォンを活用した安否確認や多言語翻訳アプリによる外国人対応にも有効。さらに、感染症対策品や簡易トイレ、マスク、アルミポンチョなど、避難生活に欠かせない物資を網羅しています。

従業員だけでなく、来訪者や地域住民とシェアできる「共助型の備蓄」として活用できるのが大きな特長です。自分たちを守るだけでなく、だれかを守るための新しい防災備蓄の形を実現します。

テラモト【レスキューボードベンチ】

日常はベンチとして使用しながら、災害や熱中症などで負傷者や急病人が発生した際には、座面を外すことでそのまま担架へ早変わり。人員を待たずに迅速な搬送を可能にする、万一の備えに最適なアイテムです。

軽量設計で持ち運びやすく、ベルト付きで安定した搬送が可能。特に高齢者や身体の不自由な方の避難支援に役立ち、避難計画における「取り残しゼロ」をサポートします。平時には休憩用ベンチとして設置できるため、スペースの有効活用にもつながります。

「日常利用」と「非常時対応」を両立できる点が大きな特長であり、企業や施設における多様な人への防災配慮を具現化する製品です。

サンコー【トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付 10回分】

避難時に最も大きな負担となるのが「トイレの確保」です。特に、高齢者や障がいのある方、子ども、妊娠中の方、生理中の女性など、身体状況によってはトイレ環境の変化が大きなストレスとなり、健康リスクにも直結します。サンコーの「トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付」は、こうした“避難弱者”の不安を軽減し、誰もが安心して避難できる環境づくりに役立つアイテムです。

袋に排泄物を入れ、付属の凝固剤を1つ使用するだけで、約400ccの水分をすばやく固められます。抗菌加工が施された凝固剤は菌の増殖を抑え、汚物袋には消臭成分が配合されているため、避難所やオフィス内でも衛生的に使用できます。水が使えない状況でも処理が簡単で、介助が必要な方の負担も軽減できます。

10回分がコンパクトにまとまっており、企業の備蓄としても保管しやすい点が特徴です。凝固剤は未開封であれば長期間使用できるため、定期的な入れ替えの手間も少なく、人数分の備蓄を確保しやすいのもメリットです。災害時のトイレ問題は、避難行動の妨げになるだけでなく、衛生環境の悪化や感染症リスクにもつながります。多様な人が安心して避難できる環境を整えるうえで、こうした簡易トイレの備蓄は欠かせません。